Traducción de Nitzhui Morales Pineda

No tengo el hábito de colaborar con la prensa literaria y la literatura no es mi profesión. Me contento con cultivar el raro pasatiempo, que me permite la práctica de la medicina, de disfrutar de los escritores y sus libros. Sin embargo, dada la amistad que me ha unido a Jean Gautier, y debido a los descubrimientos que he podido realizar recientemente sobre su corta carrera, creo que mi deber es escribir algunas líneas y pedir con insistencia al Periódico literario publicarlas por extenso para reparar un poco el daño que ha causado al autor del Tiempo de amar. En efecto, tengo la convicción de poder limpiar el recuerdo de Jean Gautier de las basuras con las que se ha ensuciado al escritor poco tiempo antes de su muerte. Quieran disculpar la ingenuidad y la modestia de mi prosa, y prestar atención únicamente al restablecimiento de la verdad, presentada aquí sin ningún rodeo literario.

Hoy, hace tres meses, que el autor del Tiempo de amar no está más. Quizás ya se haya olvidado ese triste aniversario, al igual que los hechos que provocaron la muerte de Gautier. Los periódicos y sus lectores generalmente tienen la memoria muy corta y la actualidad envejece rápido. Qué importa que las falsedades interrumpan una carrera, destruyan una vida, provoquen la muerte; qué importan la verdad y el error de un día, puesto que al día siguiente todo eso cae en el vacío. Lo que cuenta es ofrecer al apetito de un público insaciable las noticias shock, como se dice hoy, y los últimos escándalos. Y cuando la cosecha es escasa, se los inventan sin escrúpulos. Si, al día siguiente, el lector ya ha olvidado los rumores de la víspera, la víctima no los olvida. Jean Gautier ha sido víctima de la prensa sensacionalista y no pudo olvidar lo que se escribió de él.

Frecuenté a Gautier durante veinticuatro años, desde su primer año de universidad, en el cual nos conocimos, hasta su muerte, hace tres meses. Los dos teníamos veinte años; al día de hoy ambos tendríamos cuarenta y cuatro. Pretendo saberlo todo de él, en la medida en que se puede penetrar el secreto de un alma. Digan lo que digan, fue bajo mi mirada que él construyó su obra, con la honestidad y la tenacidad del buen obrero de las letras. Él jamás se creyó un genio; nadie, tampoco, se lo atribuyó nunca. Él únicamente se concedía talento, una cierta facilidad de invención disciplinada por una loable paciencia literaria. A menudo se adjudicó frente a mí el título de hombre de letras, sin quitarle a la expresión el ligero matiz peyorativo que trae consigo en nuestros días. Pero la conciencia de sus límites no le impidió publicar durante veinte años, además de esta serie poética responsable del escándalo, una recopilación de cuentos y siete novelas, obras que han seguido lectores poco numerosos, sin duda, pero fieles. Gautier nunca me dijo cómo se explicaba la constancia de este apego. A mi parecer, esos libros no eran, lo admito, de esos libros secretos y difíciles que conquistan a un público restringido y testarudo. Al contrario, claros y un poco anticuados, creo que sus libros atraían a una categoría de lectores compuesta principalmente por mujeres; unas, de cierta edad, encontraban en las novelas de Gautier la elegancia de un pasado cuya desaparición deploraban; otras, más jóvenes, conseguían olvidarse de su oficina o de su taller. Gautier, quien jamás se hizo ilusiones sobre la duración de sus obras, me dijo un día, sin amargura y con modesta serenidad:

―Me basta saber que, con cada uno de mis libros, hoy hago felices a cinco mil personas durante algunas horas.

Rodeado del silencio de la prensa literaria y, sin embargo, seguro de sus lectores, fue que Jean Gautier vivió y escribió. Hasta que hace cuatro meses los periódicos se consagraron de golpe a hablar solo de él, pero para hundirlo, pretextando su preocupación por la verdad con una buena fe de la que me esfuerzo por no sospechar. Sin embargo, una suerte de buena fe es la que lastima para siempre, y algunas interpretaciones son las que matan.

Quizás algunos lectores se acuerden del asunto en pocas palabras. Gautier acababa de publicar una plaquette que contenía un poema de cuatrocientos dos alejandrinos titulado simplemente El tiempo de amar. Nos sorprendimos de que el novelista, a sus cuarenta y cuatro años, publicara versos por primera vez. Y aunque los poemas tienen la reputación de venderse menos rápido que las novelas, El tiempo de amar circulaba sin revuelo ni publicidad, con la misma regularidad que los otros libros de Gautier.

Pero de repente los periódicos ―y el Periódico literario en donde publico estas líneas fue el primero en poner el grito en el cielo― hicieron estallar un escándalo a propósito del Tiempo de amar. Confieso que parecía un asunto mayor y que, a pesar de mi amistad, estuve un momento conmocionado. Paso por alto los titulares injuriosos y el tono bajo de muchos artículos, solo pretendo llamar la atención sobre la acusación: El tiempo de amar reproducía, palabra por palabra, un poema publicado bajo el mismo título, en Marsella en 1844, por un escritor de nombre Adolphe Rochet. El periodista que alertó a la opinión había encontrado en la Biblioteca Municipal la obra de Rochet. Proporcionaba la signatura y la descripción detallada, citaba los pasajes que eran al mismo tiempo los pasajes de Gautier. “Me abstengo de citar más ―agregaba el periodista― puesto que todo, hasta la puntuación, es idéntico.”

Gautier no tenía la costumbre de responder a los pocos críticos que se ocupaban de él, incluso si ellos lo atacaban. Pero esa vez, su honor estando en juego, se creyó obligado a responder y lo hizo por medio del Periódico literario. Por más que afirmó que jamás había conocido la existencia de Rochet, por más que denuncio en este asunto una odiosa maquinación, lejos de disculparlo, su protesta lo cubrió de ridículo. La presencia ―que fue verificada― del libro de Rochet en las estanterías de la Biblioteca Municipal destruía la posibilidad de una conspiración. Y se divulgó que Gautier únicamente había podido cometer su plagio contando con una impunidad tanto más asegurada cuanto que el plagiado era un perfecto desconocido. Un crítico señaló, con el tono tajante del letrado que domina bien a sus autorcitos: “Pero, señor Gautier, siempre hay alguien que conoce a los escritores desconocidos.” Me permito recalcar que no era justamente ese periodista quien había descubierto la obra de Rochet.

En la protesta de Gautier, se reconoció que había pánico, el cual se exageró y se atribuyó a su despecho por haber sido descubierto. Jean estaba, en efecto, aterrado. No se podría estarlo menos. Su editor se encontraba en una situación embarazosa. Los tribunales iban a ocuparse del asunto.

Fue a mí, amigo y médico de Gautier, a quien el conserje del inmueble anunció, antes que a nadie, el suicidio del escritor. Salté a mi automóvil. Era un bello día de primavera en el que es difícil imaginar que el gusto por la muerte pueda predominar sobre el gusto por la vida. Era demasiado tarde. Estaba muerto desde hace varias horas. Se asfixió con gas. Estaba envuelto en una bata, extendido en su cama y, lo cual me sorprendió, rodeado de periódicos.

***

He dicho que las revelaciones de la prensa también me habían impactado mucho. Pero mi amistad, al igual que la escrupulosa honestidad que siempre le había conocido a Jean, me impidieron creer en la posibilidad de un plagio. Además, ¿no había visto habitualmente a Gautier escribir frente a mí en la época en que trabajaba justamente en El tiempo de amar? Él escribió ese poema en mi casa de Les Laurentides donde pasó, con mi mujer y conmigo, varias semanas. Lo escribió ante nuestros ojos. A veces, es verdad, la facilidad de Jean me había sorprendido, facilidad que también había presidido, según él afirmó, la elaboración de sus novelas. Recuerdo que en esa ocasión me dijo que él llevaba dentro de sí mismo sus obras por mucho tiempo, que ahí era en donde ellas se componían, y que después no le quedaba más que el largo trabajo de escribirlas y pulirlas.

Fui incapaz de creer que mi amigo haya podido aprenderse de memoria el poema de Rochet y de representarme la comedia de reescribirla frente a mí, de manera que hiciera de mí un testigo de su creación literaria en caso de que, más tarde, él tuviera que enfrentarse a una acusación de plagio. La amistad no me dicta únicamente esta certeza, sino los hechos. Después del escándalo, Gautier nunca hizo la menor alusión a la posibilidad de mi testimonio, y su silencio no era el de quien esperaría que el otro se le adelantara, sino el de quien lo habría olvidado por completo.

En el mes que transcurrió entre la revelación de los periódicos y el suicidio, busqué detenidamente otra respuesta que no fuera el plagio. De hecho, no la encontré sino un poco más de una semana después de la muerte de Gautier.

***

Antes de que se entregaran los papeles de Jean a su familia, pude estudiar el manuscrito del Tiempo de amar y compararlo con el libro de Rochet que pedí prestado de la Municipal. Con sorpresa, constaté que todas las tachaduras, que todas las correcciones de Gautier, inexorablemente tendían a ajustar, cada vez más, su texto al de Rochet. Partiendo a veces de muy lejos, el pensamiento y su expresión se acercaban poco a poco al de Rochet; las palabras y la puntuación estaban mezcladas, tachadas y remplazadas para terminar por ser las de Rochet. En resumen, fue con esfuerzo que el texto de Gautier había llegado a ser idéntico al del marsellés. Ese fenómeno curioso confirmó mi opinión de que no se trataba de plagio. Pero entonces, ¿de qué se trataba?

Además, no lograba explicarme la abundancia de periódicos en la cama mortuoria. ¿Por qué Gautier los había consultado en gran cantidad en la víspera y en el mismo día de su muerte? Ya no se hablaba más del plagio desde hace dos semanas. Gautier debió esperar otra cosa y no soportó la espera. Me parecía evidente que el pretendido plagio no había sido la única razón del suicidio.

Durante toda una semana, me dediqué a investigar en los ficheros de las bibliotecas de Montreal, de Quebec, de Ottawa. Ninguna biblioteca escolar o universitaria, ninguna biblioteca pública (tampoco la biblioteca personal de Gautier, evidentemente) poseía las obras de Rochet, sino la Municipal de Montreal. El fichero de esta me mostró asimismo que Rochet había escrito siete novelas, una recopilación de cuentos y una serie poética que tenían los mismos títulos que los libros de Gautier. Solicité las obras de Rochet y las de Jean: el mismo texto se encontraba en las páginas correspondientes de los dos autores.

Temblaba de estremecimiento al constatar lo que los periódicos hubieran llamado “la extensión del plagio”. ¿Pero cómo no habían anunciado al público la similitud de todos los libros de Rochet y Gautier? Examinando el inicio del Tiempo de amar, pude responder a mi pregunta: no había lista de las obras del mismo autor al principio del libro. El primer periodista que había hablado del plagio debió haber reparado en el libro de Rochet por la ficha del título, no por la ficha del autor.

Le daba vuelta por todos lados a los libros de Rochet. La guarda de cada uno estaba revestida de una nota que atestaba que esas obras habían sido donadas a la Municipal por los herederos del doctor Raymond Santerre; por lo demás, cada uno tenía una amistosa dedicatoria del autor al médico. Después examiné, brevemente, la ficha de préstamo que se encuentra pegada en las últimas páginas de cada libro. Me enteré de que las obras de Rochet, desde que fueron legadas a la Municipal en 1864, no habían sido pedidas en préstamo más que una vez, salvo El tiempo de amar que lo había sido tres veces: primero por el suscriptor 11 292, el 4 de abril de 1944, es decir, dos días antes del primer artículo sobre el plagio. Entonces la identidad del 11 292 se fusionaba, sin duda, con la del periodista. Luego, fue pedido en préstamo por mí, el 6 de mayo de 1944, para compararlo, como ya lo he dicho, con el manuscrito de Gautier. En cuanto al tercer lector, este había pedido en préstamo todas las obras de Rochet, incluido El tiempo de amar, el 2 de mayo de 1944, exactamente la antevíspera del suicidio de Gautier. Tenía el número 10 824.

La bibliotecaria a quien pregunté por la identidad del 10 824 no me vio palidecer mientras pasaba las páginas del registro. Seguro de lo que ella iba a responderme, deseaba que nunca acabara su búsqueda. Ella se detuvo en una página, vaciló, recorrió con el dedo las columnas de números acompañados de nombres y de direcciones, y luego:

―Aquí está ―dijo ella―, es el señor Jean Gautier.

Esperando todavía lo imposible, incluso pregunté su dirección. Era, en efecto, la de Jean.

La antevíspera de su suicidio, él había consultado entonces, por primera vez, todas las obras de Rochet, constatando su identidad con las suyas y no había podido sobrevivir a ese descubrimiento.

En cuanto al extraordinario rencuentro entre las dos series de obras, me fue explicado el mismo día ―si puede hablarse aquí de explicación― cuando me puse a buscar, en la sala de los diccionarios de la Municipal, información sobre la persona de Rochet.

Mi descubrimiento me perturbó y me perturba todavía, hasta el punto en que no sabría expresarlo. Así que entonces… ¿Era posible? ¿Qué había pasado antes de Jean Gautier? ¿Y qué pasará después de él? ¿No será el tiempo más que una enfermedad de nuestro cerebro tan incapacitado y limitado para poder asir el mundo sin cortarlo en pedazos sucesivos? ¿O la vida no será más que una anáfora sin fin?

El Padre Boismenu, en el tomo V, página 809, de su célebre Tesoro de las biografías francesas (1890), escribe:

ROCHET, Joseph-Marie Adolphe, nacido en Marsella en 1800, autor de cuentos y novelas estimables (El Anticuario, 1824, El amor en otoño, 1828, Hécate y su cortejo, 1832, Fidelidad, 1834, Los jardines de Murcia, 1836, Delphine de Rochelonde, 1839, La amazona de la Via Veneto, 1841, Adiós a Tullia, 1843). Se dio muerte en su ciudad natal, el 4 de mayo de 1844, después de una oscura acusación de plagio en El tiempo de amar, serie poética que acaba de publicar.

Doctor Roger-Louis Larocque

Nota del editor. ― El 20 de septiembre de 1964, el Diario de Bibliotecas, página 8, publicaba el siguiente comunicado:

Animados por una generosidad que les honra, los herederos del entrañable doctor Roger-Louis Larocque acaban de legar a la Municipal de Montreal la biblioteca y los manuscritos del difunto. Sabemos que el doctor Larocque, unido a todo lo que nuestra ciudad tiene de escritores, poseía una muy bella colección de autógrafos y de ediciones originales con dedicatorias. Lectores e investigadores se alegrarán de que este tesoro no haya sido dispersado. La colección se encontrará a su disposición cuando el inventario y la clasificación estén terminados.

Referencia

Claude Mathieu, La mort exquise, Québec : L’instant même, 1997.

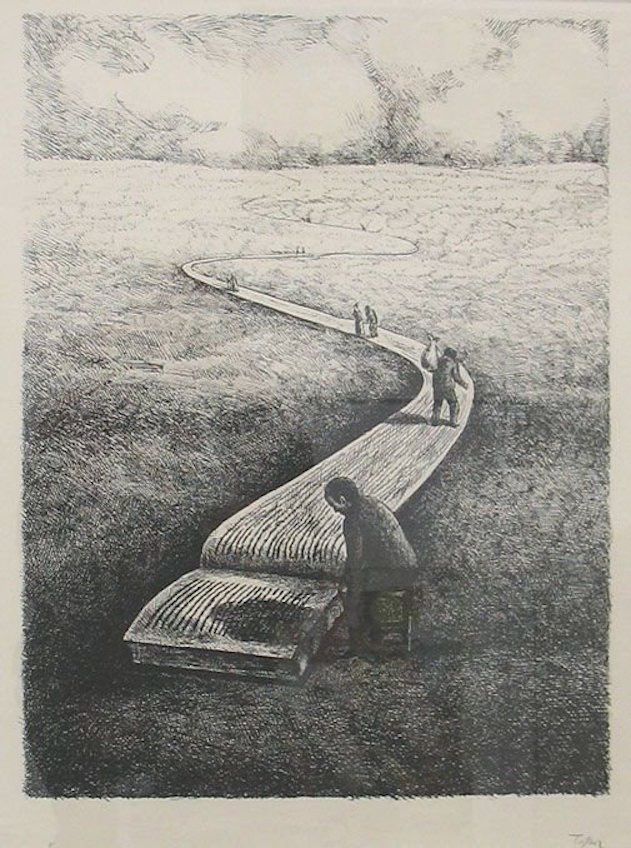

Ilustración tomada de Pinterest